Misti : মিষ্টির মিষ্টি ইতিহাস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আজ রান্নাবান্নায় থাকছে একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প

জামাই ঠকাতে সন্দেশ!

প্রায় দু'শো বছর আগে, জলভরা তালশাঁস সন্দেশের সৃষ্টি হয়েছিল হুগলীর চন্দননগর অঞ্চলে, জামাই ঠকাতে, জানেন?

উনিশ শতকের প্রথমদিকে, বাঙ্গালী সমাজে, জামাই, আজকালকার মত 'ঘরের ছেলে' হয়ে যায়নি। শ্বশুরবাড়িতে নতুন জামাই এলে, তাকে নাস্তানাবুদ করে, জামাই কতটা স্মার্ট তার পরীক্ষা নেওয়া হত।

হুগলীর ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাড়িতে নতুন জামাই এসেছে প্রথম জামাইষষ্ঠীতে। জৈষ্ঠের দুপুর। বাইরে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। ঘরের ভেতর ঘন ছায়া। নতুন জামাই বসেছে দুপুরের ভোজনে। থালা ভর্তি আম-জাম-লিচু-কাঁঠাল। শেষ পাতে দই-মিষ্টি। প্লেটে সাজানো বেশ ক'টা ইয়া সাইজের কড়াপাকের তালশাঁস সন্দেশ। তখনো তালশাঁস মানে, তুলতুলে তালের শাঁসই ছিল। সন্দেশ হয়ে ওঠেনি। খাওয়ায় মত্ত নতুন জামাই, তালশাঁসে (সন্দেশ) দাঁত বসাতেই, সন্দেশের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একগাদা গোলাপ জল। সেই জলে নতুন জামাইয়ের নতুন গরদের পাঞ্জাবি, মিলের নতুন ধুতি এক্কেবারে ভিজে সপসপ, চিনির রস মেখে চপচপ। জামাই হাঁদাগঙ্গারাম হয়ে বসে। দরজার ফাঁক দিয়ে, তাই না দেখে, অল্পবয়সী, অবিবাহিতা শালীরা হেসে লুটোপুটি।

যে-ময়রা জমিদারবাড়ির এই 'ষড়যন্ত্রের' সাথে জড়িত থেকে এই জলভরা সন্দেশ বানিয়েছিলেন, তিনি হলেন সূর্যচন্দ্র মোদক। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮১৮ সালে।

বাঙ্গালীকে জানতে গেলে বাঙ্গলার মিষ্টিকে জানতেই হবে। কারণ, বাঙ্গালীর শিল্পীসত্ত্বা, যতরকমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার অন্যতম হল মিষ্টি তৈরির বৈচিত্র্য। মিষ্টি তৈরি করতে বাঙ্গালী উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধিক-শৈল্পিক কসরত দেখিয়েছে। যেটা বাকি ভারতবর্ষ দেখাতে পারেনি। এটা ঘটেছে, ষোড়শ শতকে পর্তুগিজদের ভারতে আগমনের পর। তার আগে বাঙ্গালীরা, সারা ভারতের মতই গোদা গোদা মিষ্টি বানাতে অভ্যস্ত ছিল। এখন বাঙ্গালী মিষ্টি বলতে যে ছানার মিষ্টি, এটা চালু হয়েছে পর্তুগিজদের কাছ থেকে ছানা বানানো শেখার পর। যতগুলো সাদাসিধে, কম কায়দাকানুনের মিষ্টি দেখবেন, বুঝবেন এর উৎপত্তি ষোড়শ শতকের আগে। যেমন, গুপ্তিপাড়ার গুপো সন্দেশ।

হাওড়া-কাটোয়া লাইনে, হাওড়া থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে, বেহুলা নদীর গায়ে, গুপ্তিপাড়া স্টেশন। এটাও হুগলী জেলায়। 'মনসামঙ্গলে' বর্ণনা আছে, চাঁদ সদাগরের তরী, চম্পকনগরী থেকে ভাগীরথীর প্রবাহে, এই গুপ্তিপাড়া ছুঁয়ে গিয়েছিল। এই গুপ্তিপাড়াতেই কবিয়াল ভোলা ময়রার জন্ম। এবং গুপ্তিপাড়াই বাঙ্গালার মিষ্টি শিল্পের পীঠস্থান।

তবে গুপ্তিপাড়ার গুপো সন্দেশের সৃষ্টিকর্তা ভোলা ময়রা নন। কে, তা-ও জানা যায়না। কবে প্রথম তৈরি হয়েছিল তা-ও অজানা। বাঙ্গালায় রেলপথ বসার আগেই, গুপ্তিপাড়ার এই গুপো সন্দেশ নৌকাপথে চালান হত কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতার অভিজাতদের উৎসব-অনুষ্ঠানে গুপো সন্দেশ ছিল অনিবার্য।

গুপ্তিপাড়ার 'গুপো সন্দেশ' হল বাঙ্গালার প্রথম ব্র্যাণ্ডেড সন্দেশ। গুপ্তিপাড়াতেই প্রথম 'মাখা সন্দেশ' তৈরি হয়েছিল। গুপো সন্দেশও দেখতে যেন দু'টো মাখা সন্দেশের মণ্ড জোড়া লাগানো।

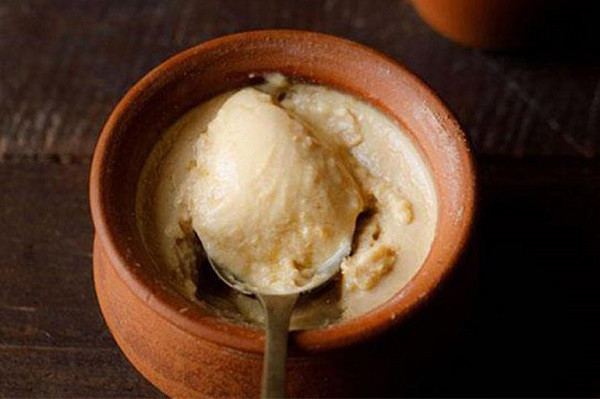

গুপ্তিপাড়া ছাড়িয়ে, হাওড়া-কাটোয়া লাইনে নবদ্বীপ। অনেকে নবদ্বীপ-মায়াপুর বেড়াতে যান। তা, নবদ্বীপে লালদই কেনার সময়, ভুলেও বলতে যাবেননা, 'দই, ভাল হবে তো? বললেই দোকানদার দইয়ের ভাঁড়টি উলটে দেবে! তারপর একটা ছুরি বার করবে। ভয় পাবেননা। দোকানদার ভাঁড় উলটে দেখাবেন, দই এত 'টাইট' যে ভাঁড় থেকে পড়ছেনা। তারপর, সেই দই ছুরি দিয়ে কেটে বার করতে হচ্ছে। তাই, লালদইয়ের আরেক নাম হয়েছে 'চাক্কু দই'।

কিন্তু, 'লালদই'ই বা কেন? নবদ্বীপে ফাঁসিতলা বলে একটা জায়গা আছে। ফাঁসিতলার মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক, দুই ভাই কালী ঘোষ এবং হরি ঘোষ, দই এবং ঘোল তৈরি করতেন। অল্প আঁচে মোষের দুধ অল্প অল্প জ্বাল দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফুটিয়ে দুধকে ঘন করতেন। জ্বাল দিতে দিতে, সেই দুধের রঙ লালচে হয়ে যেত। তাই দিয়ে ঘোল তৈরি করতেন দুই ভাই। এলাকায় সেই ঘোলকে সবাই বলত 'লাল ঘোল'। আর ওরা যখন দই তৈরি করলেন, তা হয়ে গেল 'লালদই'। লোকে বলে, এই দই, ফ্রিজ ছাড়াই দিন দশেক টাটকা থাকে। নবদ্বীপের লালদইকে ক্ষীরদইও বলা হয় (দক্ষিণ দিনাজপুরের, গঙ্গারামপুরের ক্ষীরদইও বিখ্যাত)।

অনেকে পান্তুয়া, লেডিকেনির তফাত বোঝেন, অনেকে বোঝেননা। পান্তুয়া, রাণাঘাটের মিষ্টি। অনেক পুরোনো। যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক ওরফে জগু ময়রার সৃষ্টি। কলকাতার ভীম নাগের লেডিকেনি অনেক পরে এসেছে। লেডিকেনি হল 'মডিফায়েড' পান্তুয়া। ছানার সাথে একটু ময়দা মিশিয়ে পান্তুয়া হয়। লেডিকেনিতে ছানার পরিমাণটা একটু বেশি থাকে। আর গোল্লার মাঝে ছোট্ট একটা গর্ত, তাতে থাকে একটু এলাচের গুঁড়ো। দুটোই রসে ডোবানো থাকে। আজকাল সবই পান্তুয়া ; বাজার থেকে লেডিকেনি হাওয়া হয়ে গেছে। গোলাপজামে, আবার, ছানা থাকেনা। কারণ গোলাপজাম উত্তর ভারতীয় মিষ্টি। ওতে ছানা না দিয়ে, খোয়াক্ষীর মেশানো হয়। পান্তুয়া-লেডিকেনি একটু চিবিয়ে খেতে হয় ; গোলাপজাম, মুখে গলে যাবার কথা।

রাণাঘাট ছাড়িয়ে শান্তিপুর। টাঙ্গাইল শাড়ির দেশ। দু'টো জায়গাই নদীয়ায়। পান্তুয়ার সঙ্গে রানাঘাট আর সরভাজা-সরপুরিয়ার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের নাম জড়িয়ে। শান্তিপুরের নাম জড়িয়ে নিখুঁতির সাথে।

নিখুঁতির জন্ম প্রায় শ’দুয়েক বছর আগে। সেই সময়ে শান্তিপুরের গোভাগাড় মোড়ের কাছে ভোলা ময়রার (গুপ্তিপাড়ার ভোলা ময়রা নন) একটি মিষ্টির দোকান ছিল। ভোলা ময়রার বাচ্চা মেয়ের নাম ছিল নিখুঁতি। সে প্রায়ই, বাবার সাথে, বাবার দোকানে গিয়ে বসত। একদিন নিখুঁতিকে দোকানে বসিয়ে ভোলা গিয়েছেন কোথাও। সুযোগ পেয়েই উনুনে চাপানো কড়াইয়ে, তেলে মাখা ছানা, লম্বা লম্বা করে পাকিয়ে ছেড়ে দিতে লাগল নিখুঁতি। বাচ্চা মানুষ, তার ছোট্ট ছোট্ট হাত। তাই ছানার মণ্ডগুলোও ছোট ছোট। সেই ছানা ভাজা হয়ে হল টকটকে লাল। দোকানে ফিরে মেয়ের কীর্তি দেখে বাবাও চটে লাল। তবে মেয়ের খেয়ালে তৈরী ওই মিষ্টি ফেলে না দিয়ে তা পরিচিতদের কাছে বিক্রি করা হল।

পর দিন সাত সকালে দোকানে হাজির আগের দিনের এক খরিদ্দার। সে জানতে চায় ওই মিষ্টির নাম কি। কানে একটু খাটো ভোলা প্রশ্ন বুঝতে ভুল করলেন। ভাবলেন, খদ্দের জানতে চাইছে কে তৈরী করেছে। ভোলা উত্তর দিলেন, নিখুঁতি। ব্যাস্, বঙ্গবাসী পেয়ে গেল একটা নতুন স্বাদের মিষ্টি। সময়টা ১৮৫৬’র আশপাশে। শান্তিপুরের নিখুঁতি, লাটবেলাট থেকে স্যার আশুতোষের মতো মানুষের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে ছিল। ছোট ছোট ল্যাংচার মত দেখতে, নিখুঁতি ছানার পোলাওয়ের সাথে বিক্রি হয়।

শান্তিপুরের নিখুঁতি এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়। কড়া করে ভেজে, তারপর হালকা রসে ডুবিয়ে, পরিবেশনের আগে উপরে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়ানো নিখুঁতি তৈরী করে শান্তিপুরের মিষ্টির দোকানগুলো।

বর্ধমানের 'যমজ মিষ্টি', মিহিদানা-সীতাভোগ। নদীয়ার 'যমজ মিষ্টি' হল সরপুরিয়া-সরভাজা। চৈতন্যদেবকে সরপুরিয়া পাঠাতেন আচার্য অদ্বৈত। বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতেও যেত এই মিষ্টি।

খেতে প্রায় একরকম হলেও, মিষ্টি দু'টোর প্রস্তুত-প্রণালী আলাদা। সরভাজা তৈরি করতে, ময়দা, গুঁড়ো চিনি, দুধের সর, ঘি ও মেওয়া একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হয়। এর পর অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে এই মিশ্রণ ভাল করে মেখে ১ ঘণ্টা চাপা দিয়ে রাখে। মাখা থেকে ১/২ ইঞ্চি পুরু রুটি তৈরি করে, চৌকো চৌকো করে কেটে, ডুবোতেলে বাদামি করে ভেজে নিয়ে তারপর গরম চিনির রসে ডোবান হয়। আর সরপুরিয়া বানাতে, দুধ ঘন ঘন জ্বাল দিতে হয়। তাতে সর পড়ে। বারে বারে দুধ জ্বাল দিয়ে, সর তুলে তুলে, একের পরে এক স্তরে রাখা হয়। তার পর সেই মোটা সরের স্তরকে, চৌকো করে কেটে, ঘিয়ে ভাজা হয়। তার ওপর বাদাম, খোয়াক্ষীর ও এলাচ ছড়িয়ে তার উপর আর এক স্তর ভাজা সর রাখা হয়। তারপর তাকে রাখা হয় চিনি মেশানো দুধে। ব্যাস্, সরপুরিয়া তৈরি। সরপুরিয়া-সরভাজার স্রষ্টা কে? কেউ বলেন অধরচন্দ্র দাস, কেউ বলেন, তার বাবা সূর্যকুমার দাস।

'যমজ মিষ্টির' কথা শেষ করতে গেলে হুগলীর, জনাইয়ের 'মনোহরা' আর বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের 'মেচার' কথা বলতেই হবে। একসাথে মেশানো থাকলে, কোনটা মনোহরা আর কোনটা মেচা, বোঝা মুস্কিল। একমাত্র খেলে বোঝা যায়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা ছোট শহর জনাই। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে সংযোগকারী স্টেশন, জনাই রোড। জনাই বিখ্যাত হয়েছে 'মনোহরা' বানিয়ে ; বেলিয়াতোড়, মেচা বানিয়ে।

দুটো খেতে আলাদা কেন? আলাদা তো হবেই। মনোহরায়, ছানার সাথে খোয়াক্ষীর মেশানো হয়, মেচায় মেশানো হয় মুগডালের বেসন। তৈরির প্রক্রিয়া এক।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া সদর থেকে সাকুল্যে একুশ কিলোমিটার দূরে বেলিয়াতোড় (স্থানীয় লোকেরা বলেন 'বেলেতোড়')। একসময় এখান দিয়ে বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়েজের ছোট রেল (ন্যারো গেজ) চলত। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মস্থলও এই বেলিয়াতোড়। বেলিয়াতোড়ের সাক্ষরতার হার সারাদেশের গড় হারের চেয়ে ঢের বেশি।

দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া সদরে, সড়কপথে গেলে, বেলিয়াতোড়ের মোড় এলে ঠিক চিনতে পারবেন। পথের ধারে পরপর মিষ্টির দোকান, তাদের শোকেসগুলির ওপর স্তূপাকার বাক্সবন্দি মেচা সন্দেশ। মেচা সন্দেশ কে বানিয়েছেন জানা যায়না। তবে দু'তিনশো বছর আগেও মল্লরাজারা প্রাণভরে খেয়েছেন মেচা।

কামারপুকুরের সাদা বোঁদে কে কবে প্রথম তৈরি করেছিলেন, তা-ও জানা যায়না। তবে, ১৭৯৩-৯৪ সাল নাগাদ জনৈক মধুসূদন মোদক কামারপুকুরে সাদা বোঁদে তৈরি করতেন, এটা জানা যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম ভিটে ছিল মোদক বাড়ির পাশেই। কেউ কেউ বলেন, গদাধর আর মধুসূদন মোদকের ছেলে দুর্গাদাস ছিলেন বাল্যবন্ধু। বালক গদাধর তার বন্ধু দুর্গাদাসের বাড়িতে গেলেই, সাদা বোঁদে খেতেন। গদাধর আজীবন কামারপুকুরের সেই সাদা বোঁদে খেতে ভালোবাসতেন। কথামৃতে কামারপুকুরের সাদা বোঁদের উল্লেখ রয়েছে। সারদা দেবীরও নাকি সাদা বোঁদে ভীষণ প্রিয় ছিল। তিনি দুর্গাদাস মোদকের পুত্র সত্যকিঙ্কর মোদকের দোকানের বোঁদে খেতেন।

সাদা বোঁদের উপাদান হল রমা কলাইয়ের বেসন (বরবটি বীজের গুঁড়ো) এবং আতপ চালের গুঁড়ো। তার সাথে লাগে গাওয়া ঘি বা বনস্পতি ও চিনির রস। সাধারণ বোঁদের মত সাদা বোঁদেতে কোনো কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হয় না। সাদা বোঁদের ভেতরে রস থাকলেও বাইরেটা শুকনো করা হয়। তাই, প্যাকেটে রেখে দিলে এক মাস পর্যন্ত ভাল থাকে সাদা বোঁদে।

কয়েক কিস্তিতে এত মিষ্টির কথা বললাম, তাও বলা হলনা অনেক মিষ্টির কথা -- রামপুরহাটের রসমালাই, কাঁথির কাজুবরফি, কোচবিহারের মণ্ডা-মিঠাই, শিলিগুড়ির লালমোহন, আলিপুরদুয়ারের কমলাভোগ। আপাতত, মিষ্টির গল্প বলার পালা শেষ।

আজকাল বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নিয়ে বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ হচ্ছে। যারা নিজেরা বাঙ্গালী বলে খুব বুক বাজায়, তাদের ক'জন পুরুলিয়ার কস্তার লাড্ডু চেনে ? হাওড়া জেলার মাজুতে একসময় খইচুর তৈরি হত। ক'জন এর নাম শুনেছে ? মুকুন্দমোয়া? খাগড়াই মুড়কি? গোপীবল্লভপুরের মগদলাড়ু বা বাঁকুড়ার মতিচুর লাড্ডু? মোহনভোগ? আনন্দনাড়ু? গঙ্গাজলী নাড়ু? নামগুলো এ-যুগের বাঙ্গালী শোনেইনি। আর মিষ্টিগুলো হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে।

বাঙ্গালী তার শিল্পীসত্ত্বাকে জানান দিয়েছিল, অনেক কিছুর মত, এই মিষ্টিশিল্পের মাধ্যমেও। অথচ, বাঙ্গালীর চরম অনিহায় অনেক সৃষ্টি হারিয়ে গেছে। সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবার মুখে বাঙ্গালীয়ানার আরো কত কিছু। তাই, খালি 'বাঙ্গালী, বাঙ্গালী' মুখে বললেই হবেনা। বাঙ্গালী হতে হবে।

[ কাঁথির কাজু বরফি। স্রষ্টা পূর্ব মেদিনীপুরের কালু ময়রা। অনেকের ধারণা, কাজু বরফি উত্তর ভারতের। তা নয়।]

You might also like!